Agnès Varda au musée Carnavalet, c’est un peu comme si Montmartre et la Nouvelle Vague s’étaient invités à boire un café dans un manuel d’histoire de Paris. L’exposition déploie la cinéaste-photographe-artiste dans toute sa pluralité : pionnière féminine d’un cinéma qu’on croyait réservé aux garçons de la rive gauche, exploratrice infatigable de l’image, collectionneuse de fragments de réel et de bouts de ficelle poétiques.

Ici, on traverse son œuvre comme on flâne dans une rue parisienne : on tombe sur Cléo de 5 à 7 comme sur une vitrine de robe vintage, puis sur Les Glaneurs et la Glaneuse comme sur un marché aux puces du dimanche. Chaque salle du Carnavalet devient une cour intérieure où s’accrochent ses souvenirs : photos noir et blanc des années 50, affiches, extraits de films, installations farfelues qui donnent envie de parler à des patates ou de filmer des chats.

Varda avait ce talent rare de mêler la rigueur documentaire à la fantaisie totale. Comme Chris Marker ou Raymond Depardon, elle savait écouter le réel ; mais elle y ajoutait un œil malicieux, une tendresse presque enfantine. Ce mélange se retrouve ici : ses portraits de Paris ressemblent autant à des archives qu’à des poèmes visuels.

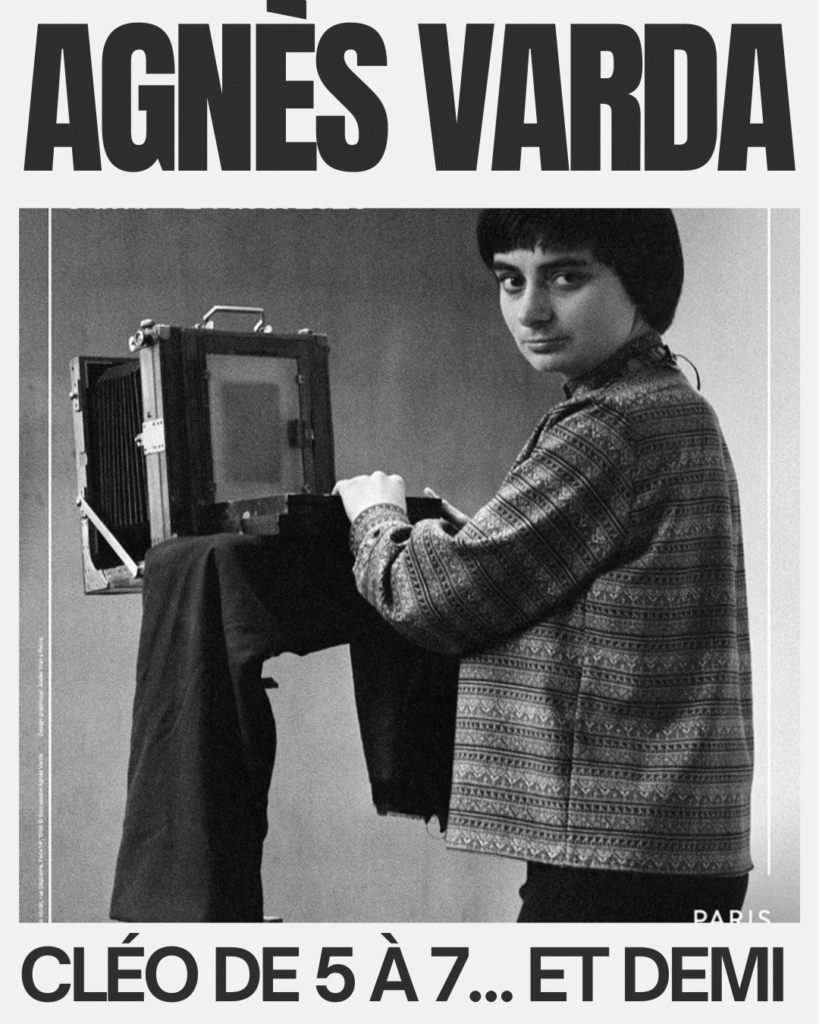

Et puis, il y a l’autoportrait permanent : Varda se filme, se photographie, s’installe dans ses images avec la liberté d’un peintre impressionniste qui se glisserait au coin de sa toile. Elle réinvente la figure du flâneur baudelairien… en flâneuse équipée d’une caméra et d’une coupe au bol.

En ressortant, on réalise que cette exposition n’est pas une rétrospective figée, mais une conversation vivante. Varda, même absente, continue de nous prendre par la main pour arpenter Paris à sa manière : un pas de côté, un sourire dans l’ombre, et la certitude que le cinéma – comme la vie – se nourrit d’un joyeux bric-à-brac.